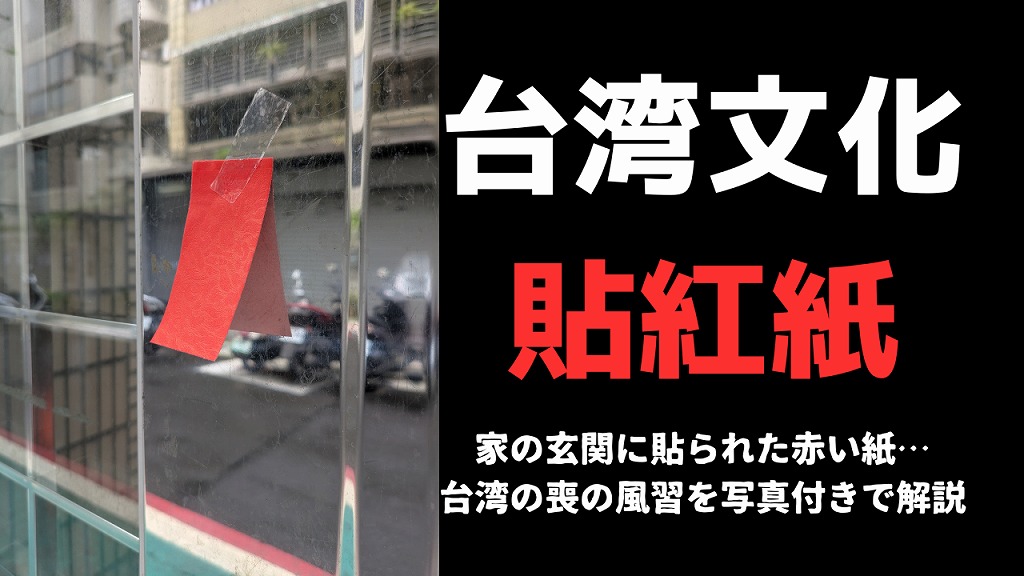

台湾に留学していたある夜、家の玄関に赤い紙が貼られているのを見つけました。

最初は「誰かのいたずらかな?」と思いましたが、隣近所の家にも同じ紙が貼られていて気になり、調べてみることにしました。

するとこれは「貼紅紙(ティエホンジー)」という、台湾独特の喪の風習だとわかりました。今回はその意味や背景について、実体験を交えてご紹介します。

「貼紅紙」とは何か?基本の説明

台湾の「貼紅紙(ティエホンジー)」とは、台湾の伝統的な喪の風習のひとつで、嘉義市政府の宗教禮俗科によると、喪家は家の近隣の玄関に赤い布や紙を貼ることで「掛紅」と呼ばれる儀式を行います。

この赤い紙は、主に以下のような意味があります。

- 亡くなった方の魂が迷わずに家に帰れるように道しるべの役割を果たす

- 近隣の人に「この付近に喪家がある」ことを知らせ、不運や悪い気を避けるための魔除けの意味

- 弔問に訪れる親族が間違った家に行かないようにするための目印

赤い紙を貼る場所は、喪家の自宅ではなく、その周囲の家の玄関や門が多く、これは亡くなった方の魂が迷わないように周囲の環境に印をつけるためです。

昔は赤い布を使っていましたが、現代では扱いやすい赤い紙が主に使われています。葬儀が終わると、通常は剥がされるのが一般的です。

このように「貼紅紙」は台湾の人々にとって、喪の期間に欠かせない大切な伝統的慣習のひとつとなっています。

貼られる文字の意味

実際に私の家に貼られていたのは、文字のないシンプルな赤い紙でした。しかし、台湾の喪の風習では「嚴制(イェンジー)」「慈制(ツージー)」「喪中(サンジョン)」「忌中(ジーチョン)」といった文字が書かれた白い紙を貼ることもあります。

これらの文字は亡くなった方の性別や家族内での立場を示すもので、地域や家によって使われ方に差があります。都市部や若い世代では簡略化され、シンプルな赤い紙だけを使うことも多いため、私の経験のように文字がないケースも珍しくありません。

| 文字 | 意味 |

|---|---|

| 嚴制 | 家族の中で最も身分の高い男性(例:父や祖父)が亡くなったことを示す |

| 慈制 | 家族の中で最も身分の高い女性(例:母や祖母)が亡くなったことを示す |

| 喪中/忌中 | 上の世代がまだ健在で、息子や娘など下の世代が亡くなった場合に使われる |

このような伝統的な示喪の方法は、台湾の地域や家族によって多少の違いがあります。特に都市部では若い世代が知らないことも多く、風習の継承が徐々に薄れてきているのが現状です。

知られていない風習の現状

留学中に、玄関に貼られた赤い紙を見て最初は戸惑いました。誰かのいたずらかと思いきや、隣近所の家にも同じものが貼られていて、これは何か意味があると直感しました。

そこで台湾人の友人にこの紅い紙について聞いてみたところ、意外にもその風習を知らないと言われました。一緒に調べてみると、「貼紅紙」は昔からの伝統的な喪の風習だが、最近の若い世代では知らない人も多いということがわかりました。

それならば尚更私たち日本人や、短期の旅行者にはなかなか見えない日常の文化だなと感じました。

この体験は、台湾の文化の奥深さと、時代とともに変わる風習の実態を知る貴重なきっかけになりました。

※実はこの「貼紅紙」については、私のX(旧Twitter)でも投稿したところ、多くの台湾好き・文化好きの方から反響をいただきました。

昨夜から家の入口に赤い紙が貼ってあって、よく見たら隣近所にも同じ紙が貼ってあったので気になって調べてみた。

— Chan Kei Travel (@chankei_travel) March 29, 2025

思いがけず台湾の風習を一つ知る事が出来たけど、最近は台湾の方でも知らない人は多いみたいで間違って剥がしてしまう事もあるんだとか。#台湾の風習 pic.twitter.com/1g44KlpuHQ

「貼紅紙」に関する疑問や誤解

台湾のSNSやQ&Aサイトを見ると、「貼紅紙」に対して意外と知られていないことや誤解が多いのがわかります。特に若い世代や都市部の人々からは、以下のような質問や声がよく上がっています。

Q1: 「貼紅紙って何?」

貼紅紙は伝統的な喪の風習ですが、現代の都市部では知らない人も多く、「赤い紙を見ても意味がわからない」「何か怖いものかと思った」という声があります。若者世代は特に馴染みが薄くなってきているようです。

Q2: なぜ赤色なの?縁起が良い色なのに喪のもの?

台湾では赤色は基本的にお祝い事や縁起の良い色として使われますが、貼紅紙の場合は「魔除け」の意味合いが強いです。悪い気や邪霊を払うため、あえて赤を使うという伝統的な考え方があることに驚く人も多いようです。

Q3: 赤い紙は泥棒の印では

日本でも「家の前にチョークで謎の記号が描かれていた」「ステッカーが貼られていた」など、泥棒や訪問販売のマーキングとされる噂がネットで拡散されることがあります。台湾でも同じように、玄関に貼られた赤い紙=何かの印なのでは?と不安に思う方が少なからずいるみたいです。しかしこれは台湾の伝統的な喪の風習です。

Q4: 間違って赤い紙を剥がしてしまったら?

「貼紅紙」を知らずに誤って剥がしてしまい、喪家の人に注意されるケースもあります。風習として大切にされているため、もし見かけたらむやみに触らず、近くに喪家がないか確認したほうがよいでしょう。

このように、台湾の人々の間でも貼紅紙に関しては知らないことや誤解が多く、徐々に風習が薄れてきている現状が見えてきます。

旅行者が知っておくべき注意点

台湾を訪れる旅行者にとって、「貼紅紙」は見慣れない文化かもしれません。ですが、現地の生活や伝統に触れる貴重な機会でもあります。以下のポイントを押さえておくと、トラブルを避け、より台湾の文化を尊重することができます。

- むやみに剥がさないこと

貼紅紙は喪家の大切な儀式の一部です。誤って剥がしてしまうと、近隣トラブルの原因になることもあります。もし貼られているのを見かけたら、まずはその家に喪家があるかどうかを確認しましょう。 - 意味を知って敬意を持つこと

一見不思議に見える赤い紙ですが、その裏には故人や遺族への思いやりが込められています。風習の背景を理解して接することが大切です。

このように、旅行者が「貼紅紙」の文化を知り、尊重することで、台湾での滞在がより深く、豊かなものになるでしょう。

「貼紅紙」から見える文化と日常

台湾で暮らして初めて気づいた「貼紅紙」という風習は、一見すると不思議な赤い紙ですが、その背景には故人への敬意や遺族を守るための深い意味が込められています。

日本とは異なる色の使い方や喪の表現方法から、台湾の人々の死生観や地域のつながりを垣間見ることができます。

また、若い世代や都市部では知られていないことも多く、伝統文化の継承と変化が進む現状も感じられます。

旅行者にとっては少し不思議な文化かもしれませんが、こうした風習を知ることで台湾の日常や人々の思いに一層触れることができるでしょう。

「貼紅紙」は、台湾の文化の奥深さを感じる大切な一場面。これからも多くの人に知ってもらい、理解されていくことを願っています。

私のSNS、YouTubeでは最新の台湾情報を随時更新しているので、是非フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。それでは今回はこの辺で。

Chan Kei Profile

- 写真や動画を通して旅の魅力を伝えています。